障害年金の申請前に確認!受給資格や申請方法

病気やケガで日常生活・仕事などが困難になり、所定の障害と認定されたとき、国から支給されるのが「障害年金」。

しかし「どのような種類の病気・ケガで年金がもらえるのか」「どの程度の障害が受給対象となるのか」など、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

また障害年金の時効は受給権が発生してから5年なので、手続きの流れや揃えておくべき書類を理解していないと、申請が遅れて過去の障害年金がもらえなくなる恐れも。

病気やケガはいつ起こるか分からないもの。いざという時のために、障害年金の受給条件・申請方法を確認しておきましょう。

障害年金の手続きは、社会保険労務士に依頼することもできます。依頼したほうがよいケースも紹介するので参考にしてください。

障害年金とは?受給資格を確認しよう

申請方法について説明する前に、障害年金とは何か、どのような人が受給できるのか確認しておきましょう。

障害年金とは、病気・ケガが原因で生活や仕事などが制限されるようになったとき、国から受け取ることができる公的年金のことです。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害の原因になった病気・ケガについて、初めて診療を受けた日に「国民年金の加入者」であれば「障害基礎年金」、「厚生年金の加入者」であれば「障害厚生年金」の対象者です。

では受給条件と、受給対象となる障害の基準について説明します。

障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格

障害年金の受給条件は、次のとおりです。

- 年金の加入期間中(※1)に初診日(※2)がある

- 一定の障害の状態にある

- 初診日前日の時点で、一定要件を満たしている

ただし国民年金(障害基礎年金)の場合、国民年金に加入していない20歳より前または60歳以上65歳未満でも、日本国内に在住中に初診日があれば障害基礎年金支給の対象となります。

- 初診日の前日において、「初診日のある月の前々月」までの保険料納付または免除期間が、年金加入期間の3分の2以上ある

- 初診日の前日において、初診日の時点で65歳未満であり「初診日の月の前々月までの1年間」に保険料の未納がない

障害年金の受給条件「障害認定基準」を理解しよう

障害年金の受給資格となる障害には「障害認定基準(障害の程度)」という基準があります。これは国民年金法施行令・厚生年金法施行令の別表に定められているものです。

障害認定基準は、障害基礎年金(国民年金)が1級・2級、障害厚生年金(厚生年金)は1級・2級および3級に分けられています。障害の程度が最も重いのが1級です。

また障害厚生年金では、3級以上の基準に満たない障害が残った場合に「障害手当金」が支給されます。

・日常生活を送るのが難しい状態

・他人の介助を必要とする状態

・日常生活に著しく制限を加える必要がある状態

・労働により収入を得ることができない状態

・必ずしも他人の介助を必要とするわけではないが、日常生活は困難

具体的な障害認定基準は、日本年金機構の公式サイトから確認できます。また障害認定基準は、障害者手帳の等級とは異なることも覚えておきましょう。

障害がどの基準に該当するかによって、支給される年金額も異なります。障害年金の支給額・計算方法については、次の記事を参考にしてください。

ところで「障害認定」って、どのタイミングで決まるのかしら?病気やケガになったときですか?

基本的に障害認定日となるのは、次のいずれかの日です。

- 初診日から1年6カ月を経過した日

- 傷病が治ったまたは症状が固定した日

障害認定日における障害の程度が審査対象となり、その症状により認定されるかどうかが決まります。

では次の章で、どのような種類の病気・ケガが障害年金の受給対象となるか説明します。

障害年金の受給対象になるのは、どんな病気・ケガの場合?

友達がうつ病になって、医師から休業するよう言われたんです。でも「会社を休むと給料が減るから」って無理して出勤してるので心配・・・。障害年金をもらえるなら、教えてあげたいわ。

障害年金の対象となる病気・ケガは、主に次のとおりです。

| 例 | |

|---|---|

| 外部障害 | ・眼、聴覚の障害 ・肢体(手足など)の障害 |

| 精神障害 | ・統合失調症 ・うつ病 ・認知障害 ・てんかん ・知的障害 ・発達障害 |

| 内部障害 | ・呼吸器疾患 ・心疾患 ・腎疾患 ・肝疾患 ・血液・造血器疾患 ・糖尿病 ・がん |

障害年金の対象となる傷病(具体的な傷病の程度など)については、次の記事でさらに詳しく説明しています。

障害年金の申請方法【申請から受給までは半年かかる】

病気やケガなどで障害が残ったら、まずは近くの年金事務所または役場に相談してください。年金保険の納付要件や必要な書類などを確認します。

その後の具体的な申請の流れは、次のとおりです。

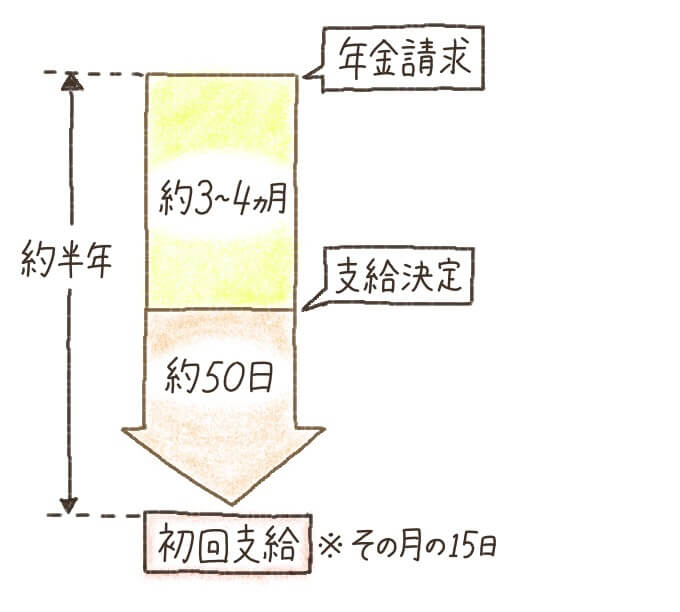

- 年金請求書など、必要書類を揃えて提出する

- 約3~4カ月後に支給が決定する

- 約50日後、その月の15日※に初回支給が行われる

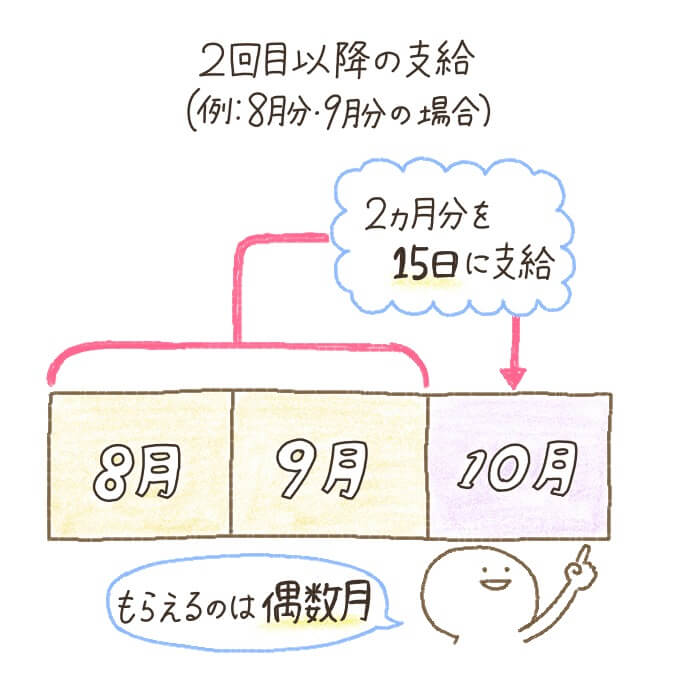

2回目以降の支給は、偶数月の15日に直前の2カ月分が支給されます。

また申請から受給まででなく、申請前の準備にも時間がかかってしまうのです。

ちなみに障害年金を受給できる期間については「障害年金の受給期間はいつまで?停止したら審査請求・支給再開も検討」で説明しているので、こちらも参考にしてください。

障害年金の申請前に揃えておくべき必要書類・提出先

障害年金の申請には、年金請求書と印鑑(認印可)、各種添付書類が必要です。

年金請求書は、住所地の市区町村役場や年金事務所、年金相談センター窓口に備え付けてあります。

この他の必要書類は次のとおりです。

- 年金手帳

- 戸籍謄本、住民票などの書類のうちいずれか

- 医師または歯科医師の診断書

- 受診状況等証明書(初診と診断書の医療機関が違う場合のみ)

- 病歴・就労状況等申立書

- 受取金融機関の通帳など

このなかで特に注意が必要な書類について、それぞれ説明していきます。

障害年金の申請に、年金手帳の提出は必須。

何らかの事情により提出できない場合は、その理由書が必要です。

日本年金機構にマイナンバーの登録が済んでいない人は、次のいずれかの書類が必要です。

- 戸籍謄本

- 戸籍抄本

- 戸籍の記載事項証明

- 住民票

- 住民票の記載事項証明書

ただしマイナンバーを登録していても、年金請求書を共済組合などに提出していると別途書類が必要になる場合があります。提出が必要かどうか判断できない場合は、年金事務所へ相談しましょう。

診断書は、次の条件を満たしていないと無効なので注意してください。

- 障害認定日以後3カ月以内の症状を記載したものである

- 呼吸器疾患の診断書の場合、レントゲンフィルムも添付されている

- 循環器疾患の診断書の場合、心電図のコピーも添付されている

障害年金の受取先となる金融機関の通帳またはキャッシュカードも、申請時に提出します。

通帳やキャッシュカードに、次の項目がすべて明記されているか確認しておいてください。

- カナ氏名

- 金融機関名

- 支店番号

- 口座番号

これらは年金請求書に金融機関の証明を受けた場合には、提出する必要はありません。

ただしネット銀行など、受取先に指定できない金融機関があるので注意してください。

状況によっては、この他にも提出しなければならない書類があります。

次の項目で見ていきましょう。

障害年金は状況によって別途提出が必要な書類も

上の項目で障害年金申請の必要書類について説明しましたが、次のような場合、さらに提出が必要な書類も。

- 子がいる場合(18歳の年度末まで※)

- 障害厚生年金の対象で、配偶者がいる

- 障害の原因が第三者行為である

それぞれの場合の必要書類は、次のとおりです。

- 戸籍謄本(記載事項証明書)

- 世帯全員の住民票

- 子の収入が確認できる書類(※1、2)

- 医師または歯科医師の診断書

※2:高等学校などに在学中の場合は在学証明書または学生証など

- 戸籍謄本(記載事項証明書)

- 世帯全員の住民票

- 配偶者の収入が確認できる書類

- 医師または歯科医師の診断書

- 第三者行為事故状況届(所定書式)

- 交通事故証明書または事故が確認できる書類

- 確認書(所定書式)

- 被扶養者がいる場合、扶養の事実がわかる書類(※1)

- 損害賠償金の算定書(※2)

※2:示談書など受領額がわかるもの(決定済みの場合に提出)

食中毒にあったり、よその犬に噛まれたりした場合も第三者行為に当てはまりますよ。

その他にも別途書類提出を求められる場合があるので、次の表で確認してください。

| 提出すべき場合 | 提出すべき書類 |

|---|---|

| 20歳前傷病※による障害(障害基礎年金のみ) | 請求者本人の所得証明書 |

| 共済組合の加入期間がある | 年金加入期間確認通知書 |

| 他の公的年金を受給している (配偶者を含む) |

年金証書 |

| 障害状態を確認する必要がある | 身体障害者手帳・療育手帳 |

| 国民年金に任意加入しなかった期間がある | 合算対象期間が確認できる書類 |

国民年金の加入開始年齢である20歳になる前に、病気・ケガをした場合のことです。

必要書類の提出先は、次の表で確認してください。

| 障害年金の種類 | 提出先 |

|---|---|

| 障害基礎年金 | ・住所地の市区町村役場 ・初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所 |

| 障害厚生年金 | ・近くの年金事務所 |

障害年金の申請は社労士に依頼すべき?自分で行うべき?

でも社労士さんに頼んだらお金がかかるから、自力で手続きしたほうが得な気もするわ。社労士にお願いする場合、いくらくらい必要になるんですか?

障害年金の申請を社労士に依頼したほうがいい2つのケース

障害年金の申請を社労士(社会保険労務士)に依頼したほうがいいのは、主に次の2つのケースです。

- 精神障害で申請する場合

- 自分で申請できず、代わりの人もいない場合

障害年金の審査では「その病気やケガが、日常生活や労働にどれだけ影響しているのか」を見られます。

精神障害の場合は、診察などで傷病の程度を伝えるのが難しいですよね。そのため医者に「症状がそれほど重くない」と判断され、診断書を書いてもらえないことも。また内容によっては審査で基準以下と見なされ、障害年金が支給されない場合もあるのです。

しかし社労士に申請を代行してもらえば、次のような方法で、診断書にきちんと記載してもらうようサポートしてもらえます。

- 診断書の作成を医師に依頼する

- 診断書に書いてほしい内容を医師に伝える

- 診療で病状をどう伝えるかを、依頼者にアドバイスする

また障害年金の申請には、何度も病院へ行き書類をもらう必要があるなど、労力がかかるもの。傷病により自分で動けない人や、代わりに申請してくれる人がいない人は、社労士のサポートが必要です。

障害年金の申請を社労士に代行した場合・自分でした場合を比較

次に、障害年金の申請を社労士に代行してもらう場合と、自分で申請した場合のメリット・デメリットを見てみましょう。

| 社労士が代行 | 自分で申請 | |

|---|---|---|

| メリット | ・手間がかからない ・専門家なので失敗を防げる |

・安い費用でできる |

| デメリット | ・報酬の支払いが必要 | ・手間がかかる ・申請が遅れる可能性がある ・失敗して不支給になる恐れがある |

でも自分で手続きを行うと、支給開始が遅れたり、不支給になってしまう恐れがあるので注意しましょう。

病気やケガをしたら障害年金の受給資格・申請方法を確認!

障害年金は、病気やケガで生活・労働が困難な人のための公的年金制度。しかし申請は手間や時間がかかったり、自分で申請すると審査で不支給になってしまったりする場合もあります。

精神障害や自力で手続きできない状態の場合は、障害年金の申請を社労士に依頼しましょう。

申請する際は自分が障害年金の受給資格に当てはまるか確認し、国からのサポートは積極的に活用してくださいね。

障害年金の申請を社労士に依頼する場合、着手金を取る社労士もいれば取らない社労士もいます。報酬も社労士によってまちまちです。

また、すべての社労士が障害年金に精通しているわけではありません。

依頼する際は、事前に見積もりを取るなどして、あせらずに慎重に決めるようにした方が良いでしょう。

日本年金機構、社労士法人勤務を経て開業。中小企業の労務管理に従事する一方、年金相談窓口や無料相談会などで年金相談を受けている。